…a susceptor 102 that supports a wafer W as a substrate to be processed in a horizontal posture is disposed.

英文自体がやや日本語の発想に近いため、逐語的に読むと係り受けの判断に迷いが生じます。特に曖昧となるのが、”in a horizontal posture”の係り受けです。

ウエハが「水平状態で処理される」( substrate to be processed in a horizontal posture…)という意味なのか、

サセプタが「水平状態で…を支持する」(a susceptor 102 that supports … in a horizontal posture is disposed)という意味なのか。

文脈上は、「サセプタがウエハを水平に支持する」(”susceptor 102 is disposed to horizontally support a wafer , i.e. a substrate to be processed.”という構造)と解釈するのが自然です。

その判断が妥当か、改めてサセプタの役割を整理しました。

半導体製造工程におけるサセプタとは

サセプタ(susceptor)とは、半導体製造装置においてウエハなどの被処理基板を支持する部材のことです。

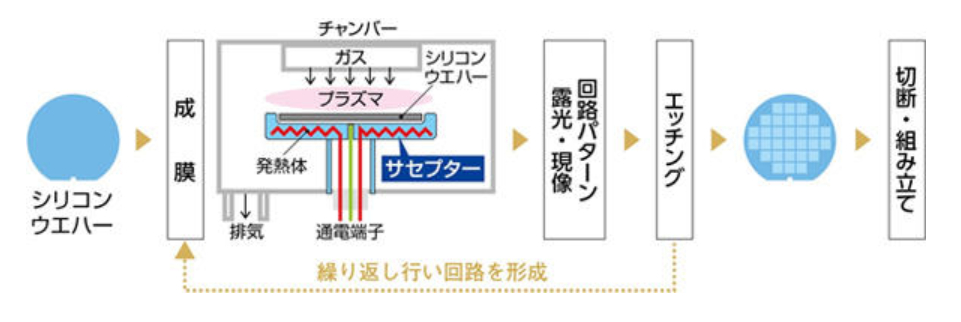

例えばプラズマCVD(成膜)では、以下のようなにチャンバの下部に配置され、ウエハを乗せて使用されます。

サセプタの役割

ウエハ載置台としてウエハ(ワーク)を支持することのほか、内蔵ヒーターによりウエハを加熱する、プラズマが関わるプロセスにおいては、上部のシャワ-ヘッド(材料ガスが放出されるチャンバ上部)と対向し、内部電極としてプラズマを発生するなどのはたらきがあります。

単なる台にとどまらず、支持・加熱・電極機能を担う複合部材です。

吸着原理(静電チャック)

ウエハを安定して保持するため、サセプタは、静電チャック(electrostatic chuck)の原理を利用します。

静電チャック(electrostatic chuck)とは、電気力によりウエハを支持する吸着のしくみであり、長所は、ウエハ全面に均一に働き、しかも物理的に負荷をかけない点です。

吸着方式は、クーロン力型(Coulomb type ESC)、ジョンソン・ラーベック型(Johnsen–Rahbek ESC)に大別されます。

サセプタの内部電極に電圧を印加し、支持したいウエハを吸着する点では共通します。

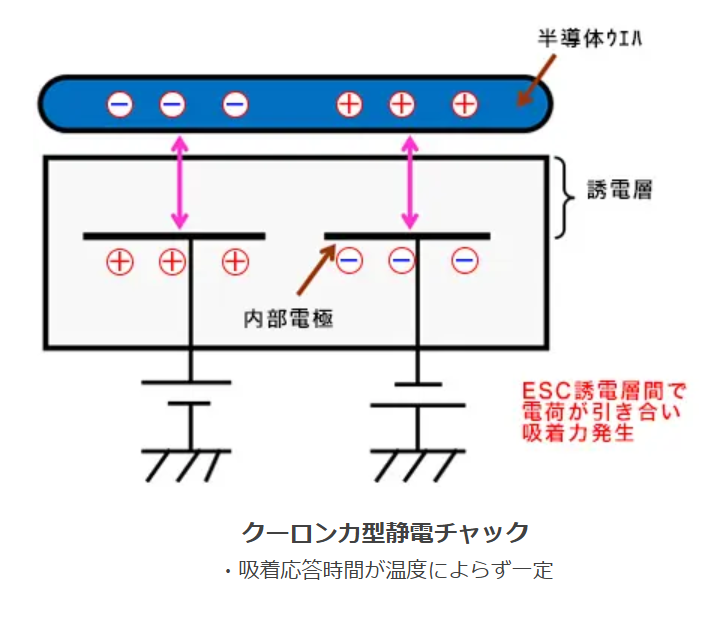

クーロン力型(Coulomb type ESC)

電極に電圧を印加すると、外部に+-の電位差が生じ、その電界の作用によって、ウエハの内部に電荷の偏り(誘電分極)を発生します。+は-に、-は+に互いに引き寄せられ、吸着力が発生します。

構造としては、内部電極に窒化アルミニウムAlNなど絶縁性セラミックス(誘電体)で構成されるサセプタ、そして吸着しようとしているウエハの裏面がもう一方の電極として働きます。

こちらは多くは二極(双極子)構成で、サセプタ内部に+極、-極を並べて配置しています。

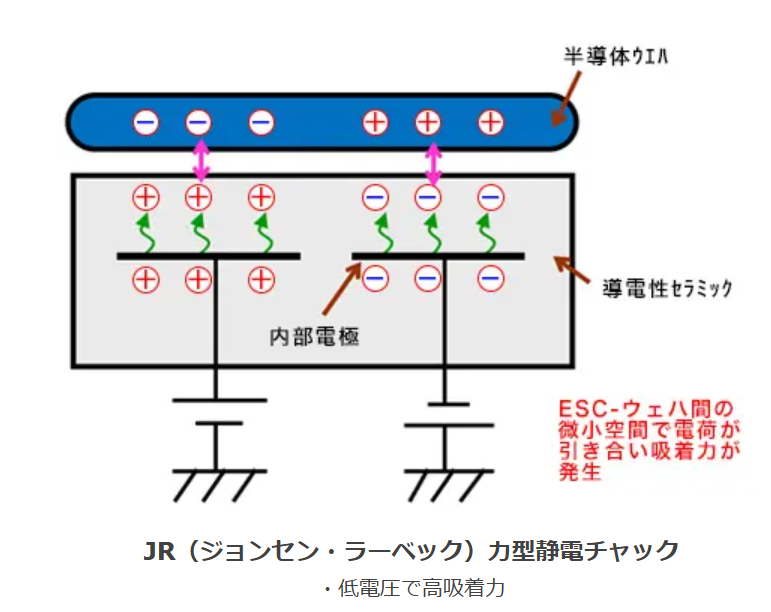

ジョンソン・ラーベック型(Johnsen–Rahbek ESC)

クーロン型と異なり、ジョンソン・ラーベック型では誘電体に半導体的な性質を持たせることで、微小な電流が流れます。

このとき、全体としての抵抗はクーロン型よりも小さくなります。しかし流れた電流は、抵抗の大きい部分、表面粗さ・接触の不完全さがあるウエハと接誘電体の接触界面で主に電圧降下を引き起こします。

その結果、界面のごく薄い領域に大きな電位差が一気に現れ、強い電界が発生し、吸着力が増します。

この方式では、内蔵電極、抵抗性を持つセラミック層、そしてウエハ裏面がもう一方の電極となる、という構造で成り立っています。

構造をよく見ると、電極に電圧を印加し、誘電体を介して電流は遮断されるけれども電界だけがウエハに届くしくみになっています。

これはちょうど、MOSトランジスタでゲート電極から絶縁膜を挟んでチャネルに電界を伝える構造とよく似ています。

参照:

TOTO「静電チャック」(https://jp.toto.com/products/ceramics/elewafer/)

松定プレシジョン「静電チャック」(https://www.matsusada.co.jp/case/ps/electrostatic_chuck.html)

クリエイティブテクノロジー「静電チャックとは」(https://creative-technology.co.jp/esc/)

サセプタに求められる条件と材料

サセプタは半導体製造工程において、数百度に及ぶ熱プロセスにも耐える耐熱性、内蔵ヒーターからサセプタ表面に至るまで熱を素早くかつ均一に運ぶ熱伝導性を有する必要があります。さらに腐食雰囲気やプラズマ環境下でもウエハを支持する必要があるため、耐食性および耐プラズマ性も必要です。また電極等埋め込みが可能な加工性も要求されます。

その主要な材料としては、窒化アルミニウム(AlN)、アルミナ(Al₂O₃)、シリコンカーバイド(SiC)コーティングのカーボン(C)等セラミックスが挙げられます。セラミックスとは、酸化物、窒化物、炭化物などの無機非金属を融点以下で焼結して得られる固体材料です。

例えば窒化アルミニウム(AlN)は、熱伝導性及び耐食性が高い点で評価されています。また室温で 10¹²~10¹⁴ Ω·cm程度の体積抵抗率を示すため、アルミナほどでないにせよ、セラミックスのなかでも比較的高い絶縁性を示します。

なお体積抵抗率とは、物質の電気の流れにくさを、その物質の形状に依存しない形で示したものです。

抵抗Rは、物質の寸法に依存して、次の式で表されます。

- R

- 抵抗(Ω)

- ρ

- 体積抵抗率(Ω·cm)

- L

- 電流が流れる長さ(cm)

- A

- 電流が流れる断面積(cm²)

この式を変形すると、抵抗値Rから、形状(長さL・断面積A)の影響を取り除いた

が得られます。これがその物質固有の電気の流れにくさを表す体積抵抗率の定義です。

先ほど静電チャックの吸着原理において、誘電体を限りなく絶縁体として用いる場合と、半導体的に微小電流を許容し電界を強くする場合とがあることを説明しました。

この観点からも、主要材料に添加物を加えることによって体積抵抗率を制御し、静電チャックの吸着特性に適した値に調整することもできます。抵抗が過度に高い場合は、絶縁性が強くクーロン力のみに依存する吸着となり、逆に低過ぎる場合には電流リークが生じるため、適正な範囲での設定が求められます。

なお絶縁性・抵抗性を担うセラミック層と、埋め込みヒーター・電極に使用される金属層とを組み合わせることで、望んだ機能が実現できます。

参照:

日本ガイシ「セラミックヒーター」(https://www.ngk.co.jp/product/sc-aln.html)

SEMI-NET「サセプタ」(https://semi-net.com/word/%E3%82%B5%E3%82%BB%E3%83%97%E3%82%BF)

公益財団法人日本セラミックス協会『セラミックスアーカイブズ』セラミックス 第43巻(2008年)第7号,pp.565–568(https://www.ceramic.or.jp/museum/contents/pdf/2008_07_04.pdf)

「窒化アルミニウム焼結体およびそれを用いた静電チャック」(JP4641758B2、太平洋セメント株式会社)(https://patents.google.com/patent/JP4641758B2/ja)

ウエハの温度調整

実際には、ウエハ表面とサセプタ表面は完全に密着することはありません。

いずれの表面も微細な凹凸を持ち、また両者は異なる材料でできているため、温度によっての反り具合が異なるからです。さらに、静電チャックの表面には裏面冷却用の不活性ガス(ヘリウム(He)など)を導入するための微細な溝や孔が加工されていて、この構造によっても隙間が生じます。

サセプタにはヒーターが内蔵されています。一見これが直接ウエハの温度を制御しているようにも見えますが、ウエハの温度はそれだけで制御されているわけではありません。導入された不活性ガス(Heなど)を介して熱伝導が起こり、サセプタ表面からウエハ全体へ熱が均一に伝わります。

この方式は、不活性ガスのなかでも特に熱伝導率が高いHeを利用しています。そのため、静電チャックが用いられる真空環境下でも効率的に熱を伝えることができます。このしくみによって真空影響下でも、ウエハ全体を安定かつ均一に温度制御できます。

まとめ

以上を踏まえると、当初の英文 “a susceptor 102 that supports a wafer W as a substrate to be processed in a horizontal posture is disposed” は、

「被処理基板であるウエハWを水平状態で支持するサセプタ102が配置されている」と解釈するのが妥当です。

実際にサセプタは、被処理基盤であるウエハを水平に支持することを基本とし、その上で吸着・温度制御・電極機能といった複合的な役割も担っています。

サセプタという語の基本的な役割を抑えることで翻訳の根拠は得られましたが、構造や原理を確認することでより確かな理解に結びつきました。

コメント