成膜に関してまとめるなかでは、成膜は全体に形成されるように理解しますが、実際の成膜過程では、狙った表面だけに膜をつけるように制御されています。今回読んだ明細書によってその工夫が分かったのでまとめます。

はじめに

半導体デバイスの微細化が進むと、配線もまた細くなり、多くのトランジスタ等素子をつなぐための多層構造化が進みます。下層配線と上層配線を上下に接続するビアを形成する際、ごく細い配線に正確に位置合わせすることは難しく、ずれが生じると接触面が小さくなり、ビア抵抗が上昇して信号遅延や電力消費の増加を招きます。

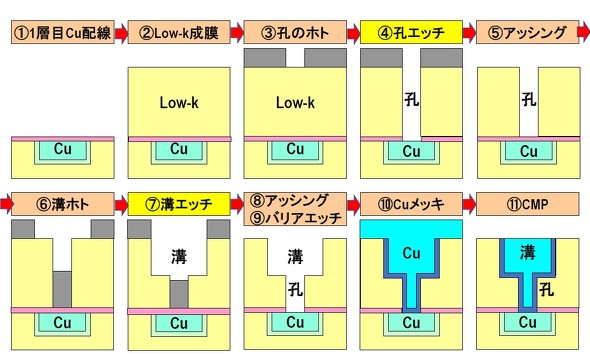

※例えば、下図のように「孔」(ビア)と「Cu」(配線層)の位置がしっかり合っていることが必要です。

選択的成膜とは

このように、微細化が進むとビアの位置ずれが大きな課題となるため、(他の領域に付着することなく)必要な場所にだけ成膜する技術が欠かせません。これが選択的成膜です。

今回取り上げる明細書でも、位置を頼りにするのではなく下層配線との化学的反応を利用して、ターゲットとした部位のみで成膜が形成されるようにし、導体表面(下層配線)には導体膜(ビア)を、絶縁体表面には絶縁膜を形成するような選択的成膜を実現します。

この明細書のケースでは、以下を目的にしています。

ー 導電膜(Ru膜)を導電膜表面上のみに成膜させ、絶縁膜表面には成膜させない

– 絶縁膜(SiO2含有絶縁膜)を絶縁膜表面上にのみ成膜させ、導電膜表面には成膜させない

参照:

アプライドマテリアルズ(https://www.appliedmaterials.com/jp/ja/semiconductor/selective-processes.htm)

明細書

今回取り上げるのは、東京エレクトロンの特許「選択成膜方法および半導体装置の製造方法」(JP2019062142A)です。この明細書では、ダマシン構造における導体表面と絶縁体表面の、それぞれに適した成膜を行う方法が提案されています。

半導体製造において配線形成プロセスで、従来の配線層を成膜しこれをエッチバックする方法と異なり、絶縁体に凹部を形成し、その凹部に導電体を埋め込みCMPで平坦化する、ダマシンという技術があります。

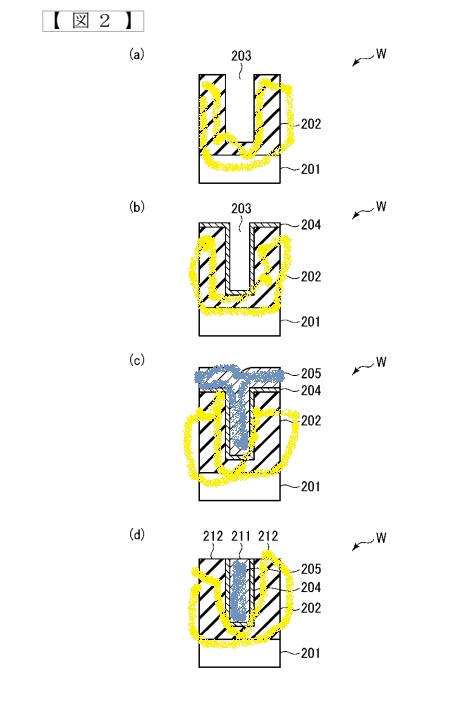

ダマシンによる配線工程で、凹部内部には導電膜が残り表面に導体が露出(水色部分)、凹部外部には層間絶縁膜が表出(黄色部分)し、以下のように「導電膜表面」と「絶縁膜表面」が並んだ状態が生じます。

本明細書では、この状態から選択的成膜を実現し、導電膜表面のみに導体膜を重ねて接続性を確保し、絶縁部分のみに絶縁膜を重ねて電気の流れを分離する、ことを目的としています。

導電膜の選択的成膜

まず、導電膜の選択的成膜がどのように実現するかをみていきます。

導電膜(金属)表面では、成膜材料(前駆体)ガスが分解して金属膜が形成されます。一方で絶縁膜表面ではこの分解が起きないため、膜がつきません。つまり、金属は触媒作用を示すが絶縁体は示さない、という差を利用しています。

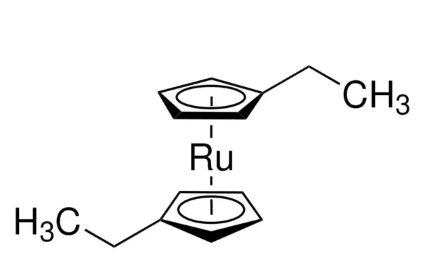

本明細書では、前駆体ガスとしてRu(EtCp)₂ とともに反応補助ガスO₂を供給し、CVD/ALDによって成膜を行います。

前駆体のRu(EtCp)₂ は、ビス(エチルシクロペンタジエニル)ルテニウムといって、ルテニウムを中心金属とした金属錯体です。

成膜を進めるには、基板表面で前駆体の分解を促進する必要があります。

本明細書では「成膜される導体膜表面として、Ruの他、RuO2、Pt、Pd、Cu、CuO、CuO 2」が挙げられ、このうち「RuO2、Pt、PdはRu膜の選択的成膜が・・・行われやすく」、「CuO、CuO2は、選択的成膜は行われるものの、・・・成膜レートが低くなる」とあります。

これら表面材の金属部分に着目すると、Ru(ルテニウム)、Pt(プラチナ)、Pd(パラジウム)、Cu(銅)はすべて遷移金属です。遷移金属と言えば、d軌道やf軌道の空きを利用して電子の受け皿となり、反応性が高いことが特徴です。そこでこの反応性の高さによって、遷移金属が触媒として働き、中心金属Ru2+と配位子EtCp-との結合の解離を促進させ、成膜が可能になります。

一方、Cuは他の遷移金属と比べて比較的安定しており、そのままではRu前駆体を分解しにくいため、表面に酸化膜(CuO, CuO₂)を形成します。酸化物のO²⁻の酸化力で前駆体を分解できるようにすることで、成膜が可能になります。ただしその場合にも成膜レートは低いです。

絶縁膜側では

絶縁膜、例えばSiO2は非金属酸化物であり、Oとの共有結合において電気陰性度の高いOに電子が偏って(分極して)いますが、共有結合性物質として安定しており触媒として働かないため、Ru錯体は表面に吸着しても分解しないで脱離してしまいます。結果、成膜が進みません。

ただし例外はあって、絶縁膜であっても、先行プロセスであるエッチングによる有機残渣や欠陥があると、そこを基点に成膜するような「選択破れ」となり、成膜する場合があります。

以上のように、導電膜側は遷移金属の触媒性を利用して成膜が進み、絶縁膜側では進まないという性質によって、導電膜の選択的成膜が実現されます。

絶縁膜の選択的成膜

次に、導電膜には膜をつけず、絶縁膜の表面だけにSiO₂膜を形成する方法について見ていきます。

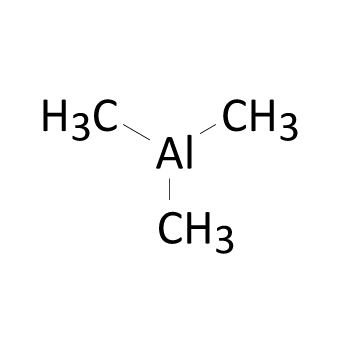

ここでは、成膜はCVD/ALDにより2段階で行われます。まず前駆体としてTMAを供給します。

TMAは(Trimethylaluminum)は、トリメチルアルミニウム(Al(CH3)3)です。

明細書により「TMAはOH基を持つ表面にしか吸着しない」性質を持つので、絶縁膜(SiO₂)の表面にある-OH基と反応し、中間体を形成します。この後酸化剤を加えることで酸化され、アルミナ膜(Al₂O₃)を成膜します。

一方、導体膜(Ruが好適とされている)には-OH基がないため、このステップが起きないことが分かります。

次に、このアルミナ表面にシリコン材料を供給します。明細書では「シラノール基を有するシリコン原料は、TMAに吸着し、Ru膜20 6のような金属膜には吸着しない」と記載されていますが、ここでいうTMAとは、厳密には、TMAが反応してできたアルミナ表面を指しています。このシラノール基を介して、SiO₂が成膜します。

このように、絶縁膜側はTMAで次の反応のフックを作ることで、SiO₂成膜の選択性を確実にしたものといえます。

まとめ

導電膜上には導電膜だけが成長し、絶縁膜には成長しない、絶縁膜上には絶縁膜だけが成長し、導電膜には成長しない。

このような選択的成膜を実現するために、導体膜側では遷移金属の触媒作用を用い、絶縁膜側ではTMAによって反応のフックを作ってから絶縁膜を成膜を行う、という工夫が用いられていました。

コメント