今回は、半導体製造装置のロードロック装置に関する明細書を訳しました。

対象は、前回参照していた「ロードロック装置」に関する特許(US9228685B2)です。

ロードロック装置とは

ロードロックとは、真空環境のチャンバと外部大気圧環境をつなぐ中継点のような装置で、ウエハを安全に出し入れするために欠かせません。

半導体製造装置では、多くのプロセス(成膜・エッチング・スパッタリングなど)が真空下で行われます。

そのため、ウエハを大気圧環境から真空環境下へ搬送し、処理後に再び大気圧へ戻す必要があります。

ロードロックは、この圧力差のある2つの環境をつなぐ役割を果たします。

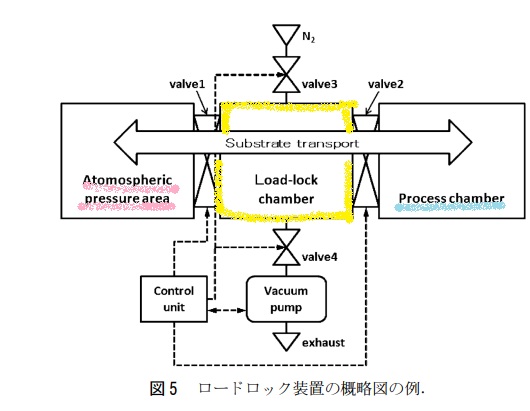

上の図はロードロック装置の概要を示しています

(出典:「ロードロック室排気の省電力化」(Vol. 58, No. 7, 2015))。

向かって左側の”Atmospheric pressure area”(ピンク色下線部)が大気圧環境、右側の”Process chamber”(水色)が各種プロセスも行われる真空環境、その間に”Load-lock chamber”(黄色下線部)が配置されています。

ロードロック装置の背景

真空プロセスで処理されたウエハは500℃程度と高温です。

そのまま大気中に戻すと、酸化してしまったり、ウエハを入れる樹脂製の容器が変形してしまったりします。

そこで、ロードロックには、ウエハを冷却するためにクーリングプレート(冷却機構)が設けられます。ただし、急激に冷却を進めるとその温度差ではウエハが反ってしまったり、かといって緩やかな温度変化を追求しすぎても、スループットが低下してしまいます。

ここで着目されたのが、ロードロックを大気圧に戻す際に導入されるパージガスの存在です。

パージガスは不活化ガスで(たとえばN₂)、チャンバ内を大気開放する際に使われます。この流れをウエハの冷却に使えないか、という発想が生まれました。

しかし、パージガスを扇風機のように直接ウエハ近傍に吹き付けてしまうと、チャンバ内の微細なパーティクルが舞って、ウエハを汚染してしまいます。

今回の発明は、この「冷却はしたいが、汚染はしたくない(清浄に、冷却したい)」という課題への解決策です。

本発明(パージガスで流れを作る)

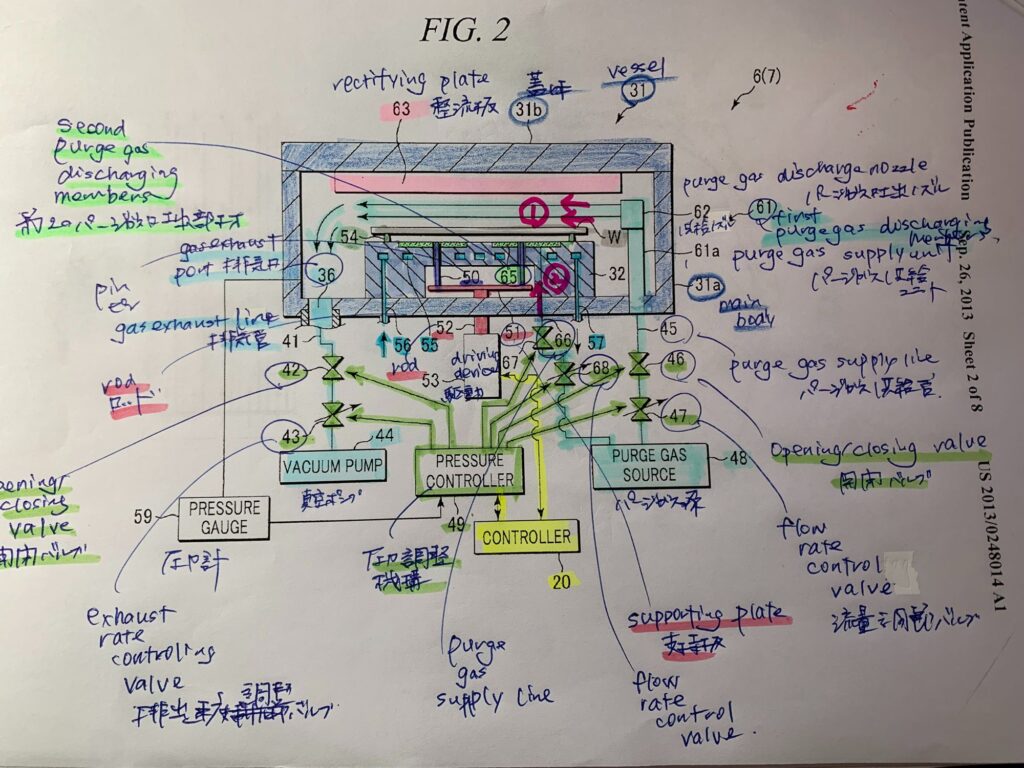

本発明では、パージガスを有効活用するのですが、単に吹き付けるのではなく「流れそのもの」を設計します。パージガスをウエハ表面に沿って平行に流れる層流(laminar flow)とし、あるいは乱流を制御して(controlling a turbulent flow)形成することで、対流によって冷却を効率的に進めます。

補足(イメージ)

層流とは、蛇口を弱くひねったときのように、安定した一本線状の流れ

乱流とは、勢いよく水を出したときのように、不安定な流れ

層流では、流れが一定方向に安定しているので、ずっと接しているウエハの熱が効率的に伝わり(伝熱)、その流れによって熱が運ばれます(対流)。

これによって、強制的にガスを流すような冷却方法(扇風機のような、強制対流)と比べて、パーティクルを舞い上がらせることもない静かな冷却層がウエハを冷却していくこととなります。

dischargeの理解(言葉より構造)

翻訳中に私が見落としていたのは、dischargeの方向でした。

ロードロック内では、

– パージガスを導入してチャンバを大気圧に戻す流れ

ー ガスを排気して真空に戻す流れ

の2方向のフローによって圧力が調整されています。

明細書には、exhaust/dischargeの両方が登場します。

当初、discharge=「外へ吐き出す」とだけ理解しており、それがどこを基準にした「外」なのかを意識していませんでした。

ウエハのある方向にパージガスを供給することは理解しているのでイメージはしているのですが、exhaustとのちがいを認識していませんでした。

気付いたきっかけは、”gas exhaust port”を「排気口」と訳した後、”gas discharging member”でgasをどう訳したか(「パージガス吐出部材」)を見返したときでした。

この明細書では、

- ロードロック外へ出す流れを、gas exhaust(排気)

- ノズルからロードロック内へ出す流れを、discharge(吐出)

と明確に使い分けられていました。

つまり、主語が何か、ベクトルがどちらに向いているかに違いがありました。

訳語としては問題がなくても、構造理解が伴わなければ、言葉の置き換えになってしまいます。

補足:本明細書における、供給方向の2種類

実施形態では、

①ウエハ上面に層流を形成する第1の吐出部材

②下面側の多孔質体から供給する第2の吐出部材

が存在します。

私は当初、この供給方法のちがいにばかり意識が向き、

"exhaust"との対比を見落としていました。

気づき

今回の気づきは、用語選択の話ではなく流れのベクトルを意識することの重要性でした。

図面・構造を見ながら、from/toの矢印を明示的に書くだけでなく、流体の経路(in/out)を対比して整理することで、単語の置き換えでなく構造を確認しながら訳出する必要があります。

dischargeは、

allow (a liquid, gas, or other substance) to flow out from where it has been confined

と定義され(Oxford Dictionary)、内部にあるものを外へ放出させることを指します。

しかし、装置構成を正確に理解してこそ、「吐出」と「排気」の差が明確になります。

今後は、図面上に矢印を書くことはもちろん、言葉のベクトルを自覚して訳出していきます。

コメント