例2

もうひとつ、こちらもprocessが用いられており、他にも自分の訳語選択に課題があったため、まとめます。

The controller, depending on the processing requirements and/or the type of system, may be programmed to control any of the processes disclosed herein, including the delivery of processing gases, temperature settings (e.g., heating and/or cooling), pressure settings, vacuum settings, power settings, radio frequency (RF) generator settings, RF matching circuit settings, frequency settings, flow rate settings, fluid delivery settings, positional and operation settings, wafer transfers into and out of a tool and other transfer tools and/or load locks connected to or interfaced with a specific system.

試訳:制御部は、処理要求(処理要件、に修正)および/またはシステムの種類に応じて、本明細書にて開示されるいずれのプロセスも制御するようにプログラムされていてもよく、これには、プロセスガスの供給、温度設定(例えば、加熱および/または冷却)、圧力設定、真空設定、電力設定、高周波(RF)発生器の設定、RFマッチング回路の設定、周波数設定、流量設定、流体供給設定、位置および動作設定、(ならびに)ウエハのツールへの搬入および搬出、および特定のシステムと接続されまたはインターフェースを介して連携された他の搬送ツールおよび/またはロードロックへの搬入および搬出、が含まれる。

公開訳:コントローラは、システムの処理要件および/または種類に応じて、処理ガスの供給、温度設定(例えば加熱および/または冷却)、圧力設定、真空設定 、電力設定、高周波(RF)発生ツールの設定、RF整合回路の設定、周波数設定、流量設定、流体供給の設定、電位および動作の設定、ツールおよびその他の移送ツールの中へ 、またはそこからのウエハ移送および/または特定のシステムに接続されているか、特定 のシステムの境界となっているロードロックなど、本明細書に開示したいずれかの処理を 制御するようにプログラムされてよい。

この文では、制御部が制御する対象を列挙しています。

用語:requirement

原文中、”depending on the processing requirements and/or the type of system”に注目しました。

翻訳時は、何気なくrequirement=要求と訳してしまっていました。公開訳との比較で「処理要件」とあり、初めてフラグが立ちました。

英英辞典では、requirementは次のように定義されます。

- a thing that is needed or wanted

- a thing that is compulsory; a necessary condition

(出典:Oxford Dictionary)

1.は、求められるもの・望まれるもの、つまり日本語では「要求」、

2.は、必要条件・必須条件、日本語では「要件」、

と言えます。

つまり、requirementという用語は、文脈によって指す範囲が変わるのだということに改めて気付きました。

要求と要件とのちがい

この違いは、システム開発の文脈での「要求定義」「要件定義」の区別と対応していると考えました。

システム開発の文脈では、要求・要件は

「こういうことを実現したい」という顧客の希望(「要求定義」)を、

システムという観点の理想形(「要件定義」)に落とし込み、

さらに設計時に実装可能な形(「基本設計」)へと具体化してみます。

今回の文では、controller(制御部)が”processing requirement”に基づいて動作を制御する、という文脈であること、また”the type of system”(システムの種類)と並列して記載されていることから、「処理要件」とすべきでした。

参考:

要件定義とは│業務要件・機能要件・非機能要件を徹底解説(Quality Qube)

用語:tool

tool という語も、,明細書内で明確には定義されておらず、文脈から判断する必要があります。「工具」ではなく、半導体製造装置を構成する何らかの要素「装置全体」なのか「処理モジュール」なのかはっきりしません。

原文を見ると、“wafer transfers into and out of a tool and other transfer tools and/or load locks…” のように、“a tool” と “other transfer tools and/or load locks” と区別されています。

このうち、“a tool” は単数形で、ウエハの搬入先・搬出先として機能していることから、処理チャンバ/プロセスチャンバのようなプロセスモジュール(Process Module)を指すと考えました。

一方、“other transfer tools and/or load locks” は複数形で、「特定のシステムに接続され、またはインターフェースを介して連携されている」と修飾もされています。EFEM(Equipment Front End Module:大気側の搬送モジュール)、VTM((Vacuum Transfer Module:真空側の搬送モジュール)、ロードロックなど、処理チャンバ以外の構成要素を指していると考えます(なおロードロックは、モジュール間で真空と大気圧を切り替える境界部です)。

エッチング装置は、物理的には、ユニット⇒モジュール⇒装置という階層で構成されます。また実際、機能的には、

- プロセスチャンバ(処理モジュール)

- EFEM(大気側の搬送モジュール)

- VTM(真空側の搬送モジュール)

- ーロードロック

が存在します。

この点から、“a tool” は処理ユニット(処理チャンバ)を、“other transfer tools and/or load locks” は真空搬送モジュール内のユニット(搬送アームなど)やロードロックを指している、と捉えるのが自然に思えます。また特定されていないことから、訳語自体は「ツール」としました。

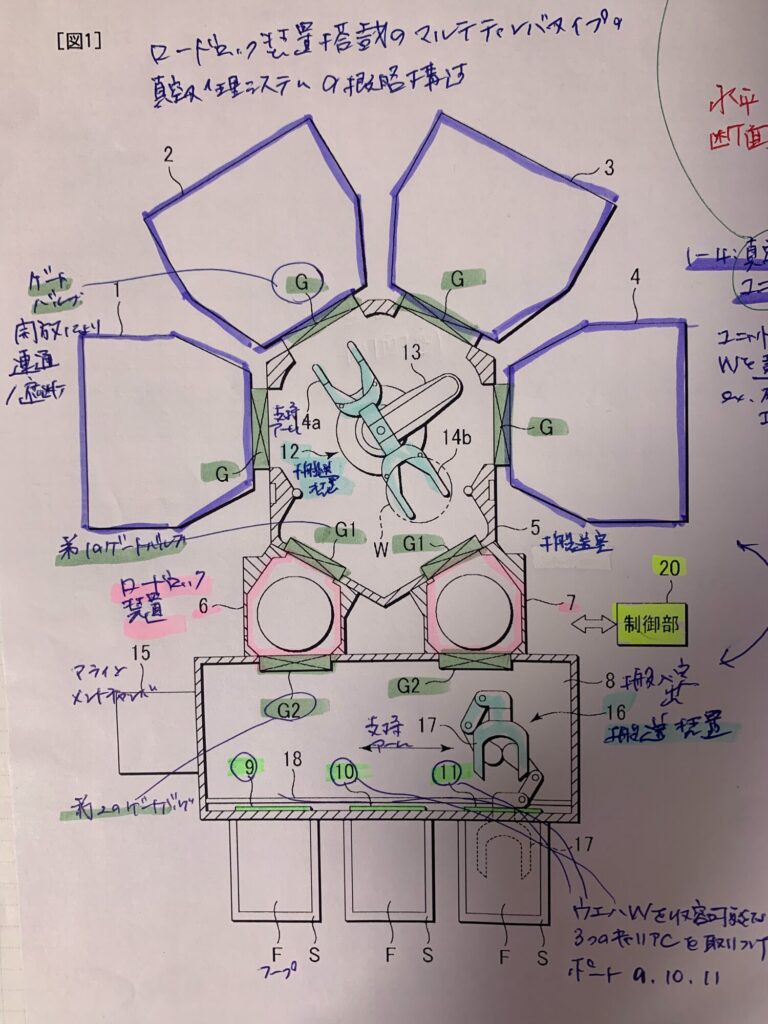

参考イメージ:

- ロードロック(ピンク蛍光色で囲った2箇所)

- 処理モジュール/処理チャンバ(青紫色で囲った4箇所)

- 真空搬送モジュール/搬送室(中央の六角形様)

- 大気搬送モジュール/搬出入室(ロードロックを挟んで反対側の矩形)

(ただし別の明細書の図)

その他

当該分では、制御部が制御する対象を列挙しています。

数々の”setting”(設定)項目が列挙されたあとに、最後に”wafer transfer”(ウエハの搬送)が並列に続きます。

この場合、”…power setting, frequency setting… ”(settingの列挙)のあとに、原文では明示されていない” and”を補足し、「ならびにウエハの搬送」と訳すことで、設定項目と半導体の搬送が制御部の制御対象として並列に列挙されていることが分かりやすくなり、可読性が上がると考えました。

慣用表現:claim benefit of priority to

“claim benefit of priority to” という表現について、benefitとpriorityとの関係を含め、見直しました。

対象の原文は以下の通りです。

Each application that the present application claims benefit of priority to as identified in the concurrently filed PCT Request Form is hereby incorporated by reference herein in its entirety and for all purposes.

試訳:

本出願がその優先権の利益を主張する各出願は、本出願とともに提出されるPCT願書様式内で特定されており、その全容は本出願に参照により組み込まれ、すべての目的のために本出願に援用される。

公開訳:

同時に提出したPC T願書様式に記載されている通りの利益または記載されているものに対する優先権を本出 願が主張している各出願を、あらゆる目的のために参照によりその全容を本願に援用する。

用語の意味の関係

PCT願書様式は、PCT出願時に提出する願書です。

- priority:優先権。先願日を基準日として主張する権利。

- benefit:その優先権を主張することで得られる法的利益。

“claims benefit of priority”は、単に優先権(先願日の主張)を主張するだけでなく、その優先権によって得られる法的利益(benefit)を主張する、という意味です。

なお“benefit” は 米国特許法のbenefit(§119(e), §120)で特定の意味を持つため、当初混同して混乱しましたが、PCTにおいても、優先権に伴う法的効力(一般的な効果)を意味すると捉えました。

“as identified”以下では、今回の出願でどの先願の優先権を主張するかが願書内で特定されていることを示しています。

参照:

uspto.GOV

What is the difference between claiming priority and claiming benefit in patent applications?(Blueiron)

PCT出願とは?(ライトハウス国際特許事務所)

まとめ

requirementは、要求と要件で訳語が分かれる用語であり、文脈により訳語を調整する必要があることを実感することができました。

コメント