実際の蒸気圧曲線

蒸気圧曲線の図は、実際の特許明細書にも重要な図として登場します。

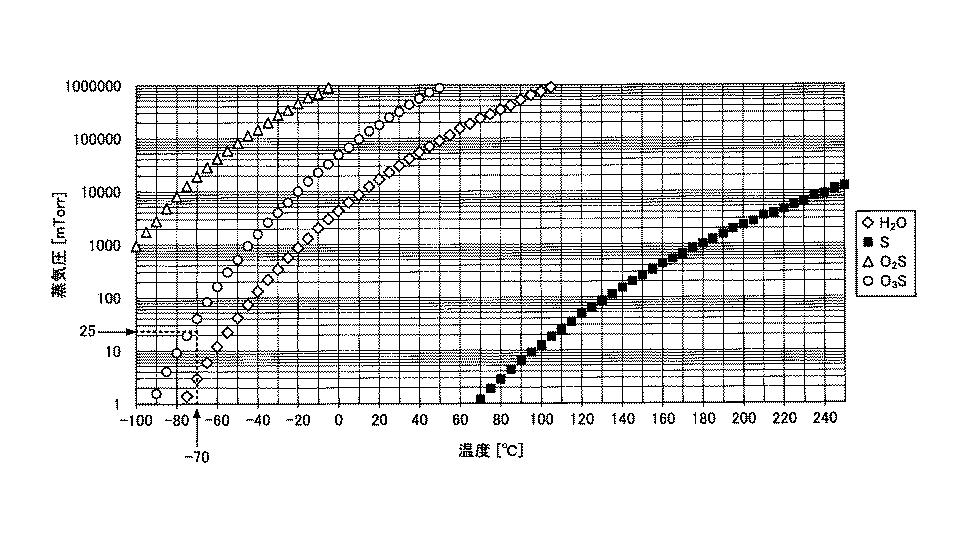

JP6604911B2の特許です。

蒸気圧曲線の登場背景

少しざっくりですが、この特許を説明します。

この明細書は、NAND(メモリデバイス)の高アスペクト比(縦横比が大きい)エッチングを対象にしており、選択比(被エッチング材のエッチング速度の速さ)だけでなく、縦に真っ直ぐ掘れるようにサイドエッチを抑制したいという課題に対する解決手段が記載されています。

ここではエッチングガスとしてSF6(六フッ化硫黄)にH2(水素)を添加したガスを使い、かつウエハ温度を極低温にすることでその実現を図っています。

そのため、その低温環境下で生成物がどの相にあるか(固体か液体か気体か)を判断するために蒸気圧曲線が出てきます。

これによって、例えば、エッチング材と化学反応して揮発してくれていればエッチングが進みますし、他の化学種との反応でエッチングされてしまいそうな部分へ固体として堆積してくれれば望まない箇所のエッチングを回避できる、と判断できます。

グラフの形式(片対数グラフ)

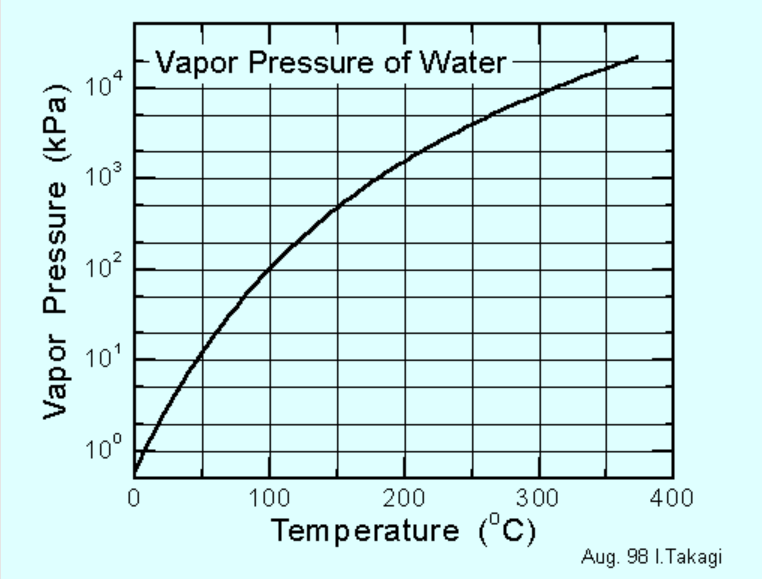

先に進む前に、グラフの様子が前回の蒸気圧曲線と若干異なることに気づきます。

圧力・温度の単位も違うのですが、グラフの形式がちがうのは、このグラフでは縦軸が対数スケールになっているためです。

蒸気圧は温度に対して指数関数的に高くなるため、低温域では横ばいに見えて読みにくいです。そのために片対数で直線的に表現されます。

明細書の記載

それでは具体的に2箇所の記述を見ていきます。

それぞれの物質の状態

H2O

明細書には

『図7に蒸気圧曲線を示す。蒸気圧曲線上は液体と気体とが混在した状態になっている。図7の水H2Oの蒸気圧曲線によれば、H2Oの飽和蒸気圧は低い。例えば、エッチング時の圧力を3.3Pa(25mTorr)に保持し、チラー温度を-60℃~-70℃程度の極低温にすると、飽和して積層膜12の表面のH2Oは、液体の状態で存在していると考えられる。』

とあります。

H2Oの蒸気圧曲線を見ると、この高真空の外圧(3.3Pa(25mTorr))に対応する沸点は、-55℃~-60℃程度です。しかしチャンバ内の温度設定はこれより低い-60℃~-70℃であり、その点における飽和蒸気圧は外圧より低いため、水分子が気相には飛び出せず、『液体の状態で存在していると考えられる』と記載されています(少し引っかかる点は後述します(※))。

S

また硫黄Sの相状態に関しては、以下のように記述されています。

明細書には

『図7の硫黄Sの蒸気圧曲線によれば、処理容器内10を、例えば15~25mTorr(2.0~3.3Pa)の高真空に制御し、ウェハWの温度を0℃以下にすることで硫黄Sは固体のままエッチング壁に留まることがわかる。加えて、図7の硫黄Sの蒸気圧曲線によれば、処理容器10の内壁の温度を70℃程度にすると硫黄Sが揮発することがわかる。』

とあります。

Sの蒸気圧曲線を見ると、この高真空の外圧(15~25mTorr(2.0~3.3Pa))では、70℃以下では蒸気圧曲線が描かれていません。

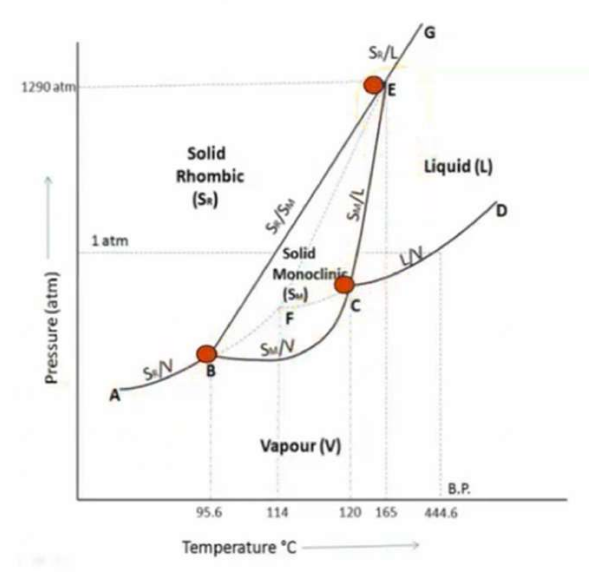

蒸気圧曲線だけで分からない点を状態図で確認すると、硫黄の三重点は95℃付近に三重点があります。

三重点とは、物質が気相、液相、固相の3つの相のすべてで平衡に存在できる点です。これより低圧・低温では、液体が存在できず二相平衡しかない(固相か気相のどちらかになる)、とも言えます。

見知った状態図と少し違いますが、これは硫黄に2種類の固相があって、温度によって安定する固相の状態がちがうためです(常温で安定する固相が斜方硫黄(Rhombic sulfur)、少し温度が高いときに安定する固相が単斜硫黄(Monoclinic sulfur))。

つまり固相(斜方)、固相(単斜)、液相、気相に分かれていることになります。

その点を踏まえると、明細書の「ウエハWの温度を0℃付近は液体が存在しない領域なので固相が安定する」との意味が分かります。

またSのグラフは70℃を超えたところから曲線が表示されていますが、95℃まではむしろ昇華圧曲線(気相と固相とが共存する曲線)だといえます。

つまりこの明細書における蒸気圧曲線は、昇華圧曲線も含めた形で用いられているようです。

(※)なおこの前提に立つと、先ほどH2Oが『液体の状態で存在していると考えられる』と記載されていた点も、三重点の圧力(607.8Pa(約4558mTorr))以下であり、厳密には液体ではなく、便宜的に液体と呼んでいるのだろうと考えます。

ここで重要なのは、揮発せずにウエハ上に残存することであり、揮発せずに表面に留まる状態を便宜上、液体と呼んでいる、ということでしょうか(ちなみにH2Oがウエハ表面に残ることで、エッチングガス由来のFラジカルとの反応場になり、HFが揮発=エッチングが進む、とつながっていきます)。

基準となる温度

この明細書はドライエッチングが進む処理容器(チャンバ)内の話なので、

1)圧力:高真空状態(低圧)環境であり、

2)温度:説明には3種類の温度(チラー温度・ウエハWの温度・内壁の温度)が出てきます。

チラーは、ウエハ支持体内にありウエハを間接的に冷却する装置です。

内壁はチャンバ内部の壁でエッチングの副反応物が付着しやすい場所です。

H2O

本来であればH2Oはウエハ上の反応なので、ウエハ温度を直接示すのがベストかと思います。

しかし、ウエハの上面温度はプラズマの影響を受けて若干のずれが生じるため、実際制御できるチラーの温度設定を記載し、H2Oが揮発しないことに焦点を当てたのかと考えます。

S

一方、硫黄は、ウエハ表面に堆積するか、が課題なのでウエハ温度で記載されています。また内壁は副生成物が固着しやすいので、一定温度以上になれば揮発して除去できることを示すために、内壁の温度として記載されたのかと考えます。

まとめ

蒸気圧曲線は、高校化学で学ぶ教科書の基礎知識にとどまらず、実際のプロセスで、「この温度なら固相で残る」「この条件なら気化して除去される」など、プロセス条件決定の根拠として機能することが分かりました。

コメント