前回の記事では、CVD成膜の均一性(ステップカバレッジ)を改善する技術として、ルシャトリエの原理に基づいたCO分圧制御を紹介しました。特に、前駆体Ru₃(CO)₁₂の熱分解がトレンチ底部まで到達してから起こるようにすることで、膜厚の偏りを抑える技術に注目しました。

今回はその背景にある「律速段階(rate-determining step)」の概念に注目します。

成膜パターンのちがいと律速段階

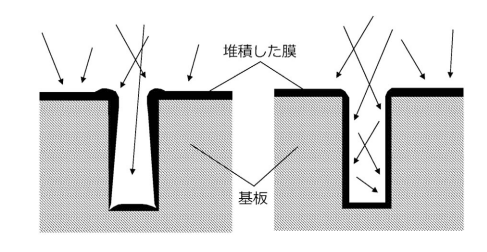

まず、CVD成膜における成膜パターンの違いを模式図で確認します。

左図:上部に成膜の偏り(物質移動が律速)

右図:均一な成膜(表面反応が律速)

左図では、前駆体ガスが上部で早期に反応してしまい、トレンチ底部には十分届かず、膜が上部に偏ります。結果として、物質移動(ガス拡散)が律速となっています。

一方、右図では、前駆体がトレンチ底部まで到達したのちに反応が進行するため、膜厚が均一に形成されます。この場合は、表面反応律速です。

膜厚の均一性は見た目の結果にすぎませんが、その背後には「どの段階が反応速度を制限しているか」という律速段階のちがいが関係しています。

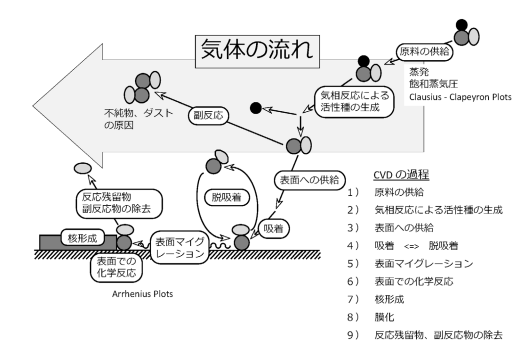

CVDにおける成膜プロセスのステップ

CVD(化学成長気相)における代表的な成膜プロセスは、以下のようなステップで進行します。

- 拡散:Ru₃(CO)₁₂ガスがチャンバ内に拡散する

- 吸着・脱着:前駆体ガスがウエハ表面に吸着・脱着を繰り返す

- 表面反応:吸着した前駆体が熱分解し、Ruが析出する

- 脱着・排気:副生成物であるCOが放出・排気される

※今回は、活性種の生成や表面マイグレーションといった中間段階は、明細書に明示されていないため扱いません。

これらのうち、どの段階の反応速度が最も遅いかにより律速段階が決まります。律速段階は、成膜パターンやプロセス制御の鍵になります。

平衡反応と表面反応

Ru3(CO)12(g)←→Rux(CO)y(ad)+(12-y)CO(ad)

←→3Ru(s)+12CO(g) ・・・(2)チャンバ11内のウエハWの表面においては、以下の(2)式に示すようなRu 3 ( CO ) 1 2 とCOの吸着・脱離反応が生じる。

この反応は、トレンチやホール等の凹部に成膜する際に、良好なステップカバレッジを得ることができる表面反応律速の反応であり、R u 3 (CO) 1 2 とCOの吸着・脱離反応は平衡反応と考えられる。

成膜面では、以下のような可逆反応が進行しています。

Ru3(CO)12(g) ⇌ 3Ru(s) + 12CO(g)

明細書中の「R u 3 (CO) 1 2 とCOの吸着・脱離反応は平衡反応と考えられる」との記述は、以下の二つの平衡を指します。

- 前駆体Ru₃(CO)₁₂の吸着・脱着

- 熱分解によって生成されたCOの再吸着・脱離

これらの反応の進行方向は、温度条件やCO分圧によって制御可能であり、この点が今回の重要点です。

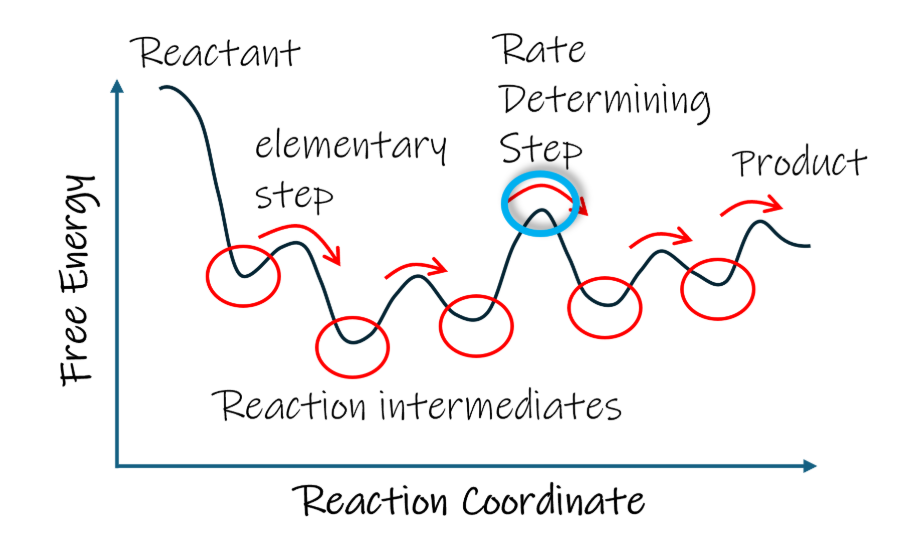

律速段階とはなにか?

律速段階とは、反応経路のなかで、最も活性化エネルギーが高く、全体の速度を決定づける段階です(出典:有機化学plus on web§7.2)。

下図のように、反応経路をエネルギー障壁で表すと、最も高い山(水色の丸印の箇所)が律速段階です。この山を越えない限り、他のステップがいくら速くても全体の反応速度が上がりません。

成膜パターンと律速段階との関係

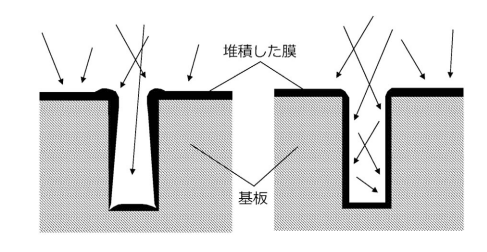

再度、先ほどの図に戻ります。

左図:

熱分解の進行によって前駆体がチャンバ上部で消費され、底部には十分届いていません。表面に着目すると、「反応(熱分解)が早く進んでいる」といえますが、底部や壁部からするとそもそも前駆体が届かないので、「(早い遅いという以前に)反応が開始していない状態」です。

この場合、反応全体の速度を制限しているのは表面反応ではなく、物質移動(拡散)段階です。

右図:

反応がすぐに起こらないことで、前駆体がトレンチ全体に行きわたり、どこでもほぼ同時に反応が起こるため、膜厚が均一になります。つまり、成膜速度を決定してるのは、(吸着後の)表面反応で、それが反応全体の律速段階、つまり表面反応律速だといえます。

なぜ「遅くする」のが有効か?

「反応速度が最も遅い=不利」と捉えがちですが、CVDプロセスでは逆です。

表面反応を律速にすることで、前駆体がトレンチ底部まで届いてから反応が進行するようになります。これにより、ステップカバレッジ(膜厚の均一性)を改善できます。

ルシャトリエの原理と組み合わせることで、反応の平衡を操作し、表面反応のタイミングを遅らせることができます。

まとめ

本稿では、ルシャトリエの原理を応用して生成物であるCOの分圧を調整し、前駆体の熱分解位置とタイミングを制よするアプローチを紹介しました。律速段階を単なる制約と捉えるのではなく、反応位置とタイミングを制御する手法として活用することで、成膜の均一性実現しています。

コメント