前回は、CVDとは何か、という基本に触れました。ではこのCVDは、実際にはどのような場面で使われているのでしょうか。今回はその”使われどころ”に注目し、成膜技術が半導体プロセスのなかでどのように活用されているのかを見てみます。

成膜技術の分類:液相成膜と気相成膜

成膜法には大きく分かれて、液相成膜と気相成膜があります。

- 液相成膜の代表例:電解メッキ(Cu配線に使用)

- 気相成膜の代表例:PVD(スパッタリングなど)、CVD(Low-k膜の形成など)

こうした成膜法は、それぞれが独立した技術というより、半導体製造の特定の工程のなかで、それぞれに目的を持って使われる技術です。

成膜法の分類と用途

以下は、各成膜法がどの相で行われ、何に使われるかを整理した表です。

| 成膜法 | 相 | 例 | 主な用途 |

| CVD | 気相 | SiO₂, SiOC等 | 絶縁膜(ILD、Cap層) |

| PVD | 気相 | Ta、Cu seed等 | 金属膜(バリア層、シード層) |

| 電解メッキ | 液相 | Cu | 銅配線の埋込み |

補足:PVDとは

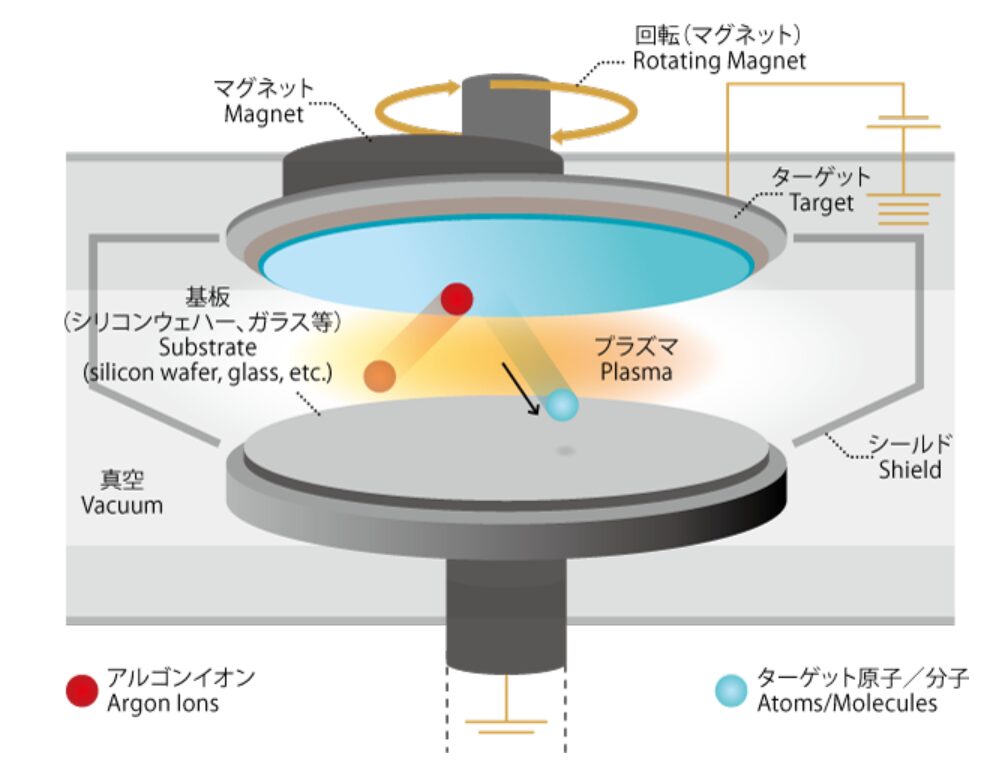

ちなみに上の図に出てくるPVD(物理気相成長)は、CVDと同じく気相を使った成膜法ですが、CVDは化学反応で膜を形成するのに対し、PVDは材料を物理的に飛ばして付着させるという違いがあります。

そのためしくみだけではなく、使用される場面(用途)も大きく異なります。

代表的な手法はスパッタリングで、金属の薄膜を形成する際に使われます。

プロセスのつながり

半導体製造は、大きく前工程(ウエハ上にLSIを形成する工程)と後工程(パッケージングなど)に分かれます。

このうち前工程はさらに、素子を作るFEOL(Front End of Line)、接続準備を行うMEOL(Middle End of Line)、配線層を形成するBEOL(Back End of Line)と分けてみることができます。

今回取り上げる成膜技術は、では、BEOLのなかでどこに位置しているのでしょうか?

BEOLにおける成膜技術の役割

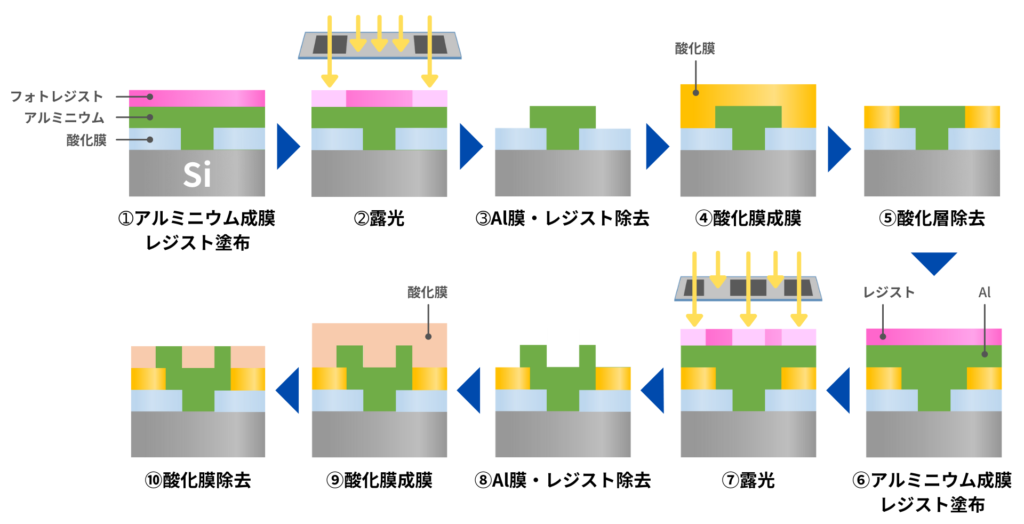

次の図は、アルミニウム(Al)配線のBEOL工程において配線層を作る流れを示しています。

このBEOL工程では、素子形成後にトランジスタ等を電気的につなぐために、金属配線を形成するのが目的です。

ここでは、各層で用いられる材料と対応する成膜技術を整理してみます。

シリコン(Si)基板

材料

最下層のSiは、ウエハ基板としての単結晶シリコン(材料)を指します。

ここは成膜工程の対象ではなく、すべてのプロセスの土台となる部分です。

層間絶縁膜(酸化膜)

Siのすぐ上、水色の層で酸化膜と記載されている部分があります。

BEOLにおいてこの酸化層は、層間絶縁膜(ILD: Interlayer Dielectric、)として機能します。

材料

材料としては、SiO₂などが多く使われます。

補足:層間絶縁膜とは

層間絶縁膜とは、複数層にわたって金属配線を積層する際に、それら同士を絶縁するためにしきりとしてはさまれる膜です。

SiとAlを直接接触させると、界面で反応して接合部が混ざり合う(シリサイド形成)可能性があるため、それを防ぐためにも、この絶縁膜が必要になります。

さらに配線間でのショートを防ぐ役割を担います。

ではどのように成膜されるのでしょうか?

成膜技術

図には単に酸化膜とだけ書かれていますが、成膜には、初期層(基板そのものの上部)では熱酸化(Siと酸素を反応させて酸化膜を生成)、それ以降の層では、CVD法が使われます。

Al配線層

図中で緑色で示されるのが、金属配線としてのAl層です。材料は、当然Alです。

成膜技術

成膜法としては、主にPVD、特にスパッタリングが代表的です。

なぜアルミニウム?

Alが初期の半導体配線材料として重宝されたのは、以下のような理由からです。

- 低抵抗で、電気を効率良く流せる

- 材料が安価で入手しやすい

- 成膜・加工が比較的容易

しかし、半導体そのものの微細化が進むにつれ、Al配線にも次のような課題が出てきました。

- エレクトロマイグレーション:Alなどの金属中である程度以上の電流密度(単位面積当たりの電流)が加わると、自由電子の流れにより金属原子が少しずつ押し出されて、金属原子の所在に偏りができます。少なくなると断線するなど問題が生じます。

出典

Semi journal「【BEOL】半導体の配線工程とは?工程フローと原理」

日本ポリマー「配線工程(BEOL)とは?AlやCuなど材料別に金属膜を形成する流れを解説」

サムスン「第7弾、電気の通り道を作る「金属配線工程」」

Semi journal「【BEOL】半導体の配線工程とは?工程フローと原理」

西山尚利「エレクトロマイグレーションと信頼性」『エレクトロニクス実装学会誌』Vol.28, pp.308–312, 2021.

コメント