自力翻訳と公開訳の比較を見直しました。今回は、ASMLの特許明細書を題材にしながら振り返ります。

Various orientations and numbers of in- and out-lets positioned around the final element are possible; one example is illustrated in FIG. 3 in which four sets of an inlet with an outlet on either side are provided in a regular pattern around the final element.

(公開訳)

最終要素の周囲に配置された入口及び出口の様々な方向及び数が可能であり、一例が図3に図示され、ここでは各側に4組の入口と出口が、最終要素の周囲の規則的パターンで設けられる。

(自分訳)

様々な方向及び数の流入口及び排出口を最終要素の周囲に配置することが可能であり、図3には、流入口とその両側に排出口がある4組が最終要素の周囲に規則的なパターンで提供される一例が示される。

検討:

文章だけを追いかけるとイメージがしづらかったのですが、図3を見ると、投影システムを中心四方向から、それぞれ流入口が1つとその両側に排出口1つずつ配置されている構成であることが分かりました。

今見直してみると、”an inlet with an outlet on either side”の箇所をより明確にするために、「...最終要素の周囲に、流入口1つとその両側に1つずつ排出口がある構成が4組...」と訳す方が自然で良かったのかもしれません。

Depending on the location of the meniscus, the thermal spots may be detected as an optical aberration that differs from a predicted aberration measurement, and/or may contribute to overlay/focus irregularity.

(公開訳)

メニスカスの位置に応じて、熱スポットは、予想された収差測定とは異なる光学収差として検出できる、及び/又はオーバレイ/焦点の不規則性に寄与することがある。

(自分訳)

メニスカスの位置に応じて、熱スポットが予測された収差測定と異なる光学収差として検出されることがあり、及び/又はオーバーレイやフォーカスの不規則性の一因となる可能性がある。

検討:

本来、収差は装置設計段階で補正されているものですが、熱スポット(温度変化)が生じると、温度変化によってに液浸液の屈折率が変わり、焦点位置がずれてしまいます。その結果、そもそも想定されていた補正が用をなさなくなる、という記述かと思います。

“contribute”は、”If something contributes to an event or situation, it is one of the causes of it.”[Collins online dictionary]にもあるように、ポジティブな意味(貢献・寄与)とは限らず、一因となる、や影響を及ぼす、と訳すのが妥当で、ここではその方が適していると思いました。

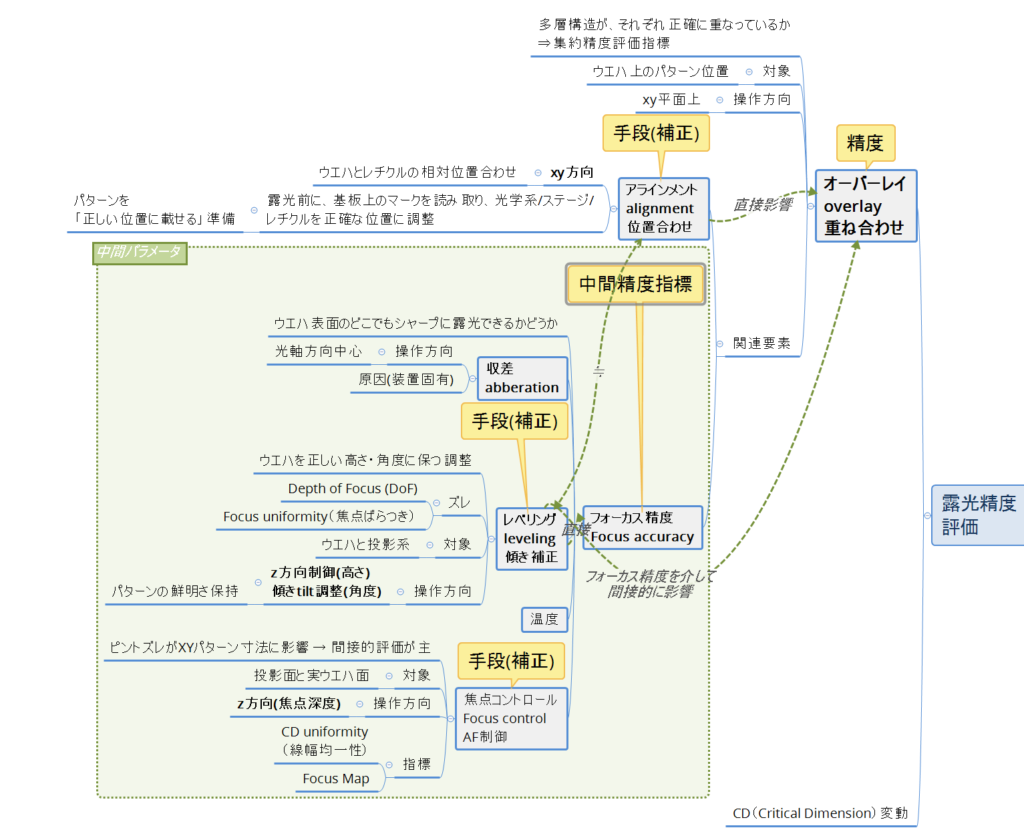

オーバーレイ(重ね合わせ)・アラインメント(位置合わせ)・フォーカス精度・レベリング等関連用語を整理をしました。

If the movement is sufficiently large, the pressure on the immersion liquid may be sufficient to cause the liquid to overflow onto the top surface of the liquid confinement system.

(公開訳)

動きが十分に大きい場合、液浸液にかかる圧力は、液体が液体閉じ込めシステムの上面へと溢れるのに十分なことがある。

(自分訳の経緯)

動きが十分に大きい場合、液浸液に対する圧力は、液体が液体保持システムの上面を浸漬する場合がある。

検討:

当初、”the liquid confinement system”を液体そのもので構成された保持システム、のように捉えてしまい、「液体が液体の上面を越えて溢れる」と解釈してしまいました。そこから「浸漬する」という方向に思い込んでしまったのですが、これは明らかな誤りでした。

しばらく時間を置いて見直した後、改めて違和感を覚え、”overflow”の意味を英英辞典で確認しました。“…the thing that is inside it starts coming out because it is too full.”[Cambridge Dictionary] と定義を確認、英和辞辞典でも、(容器や何かの外へ)「こぼれる」「あふれる」[株式会社研究社 新英和大辞典第6版]と再確認し、「浸漬」と訳すのはやはり間違いであると考えました。

図を改めて確認すると、液体保持システムが物理的な構造であり、液体がそこから外へ出る(あふれる)という構造なのだと再確認できました。最初の段階で構造理解が曖昧だったことから誤訳の方向に突き進んでしまっていたことに気づきました。

違和感は放置しない。仮に構造が明確でない場合であっても、言葉の定義に立ち返ることで誤訳を回避できる可能性があることがあることも今回分かりました。

The apparatus also includes a barrier member that surrounds a space between the projection system and, in use, the substrate, to define in part with the final element a reservoir for liquid.

(公開訳)装置は、投影システムと使用時の基板との間の空間を囲み、一部は最終要素とともに液体のリザーバを規定するバリア部材も含む。

(自分訳)本装置はまた、投影システムと使用時においては基板との間の空間を、最終要素とともに液体リザーバの一部を画定するように囲むバリア部材を備える。

検討:

“define”の訳として「規定」も考えましたが、「規定」は判断のよりどころとする形を定めること[新明解国語辞典第七版]とあり、意味内容やルールを定義するニュアンスが強いようです。

今回の文脈ではむしろ、物理的な構造をはっきりさせるというニュアンスであり、境界をはっきりと定める[新明解国語辞典第七版])意味を持つ「画定」のほうが適切だと考えました。

こちらの記述も参考にしました。

また”to define”は主節の”srround”を修飾する不定詞の副詞的用法で、define(画定)するようにsurrrounds a space(空間を囲む)という解釈になると考えました。

参考:

『翻訳の布石と定石』(岡田信弘著・三省堂)

コメント