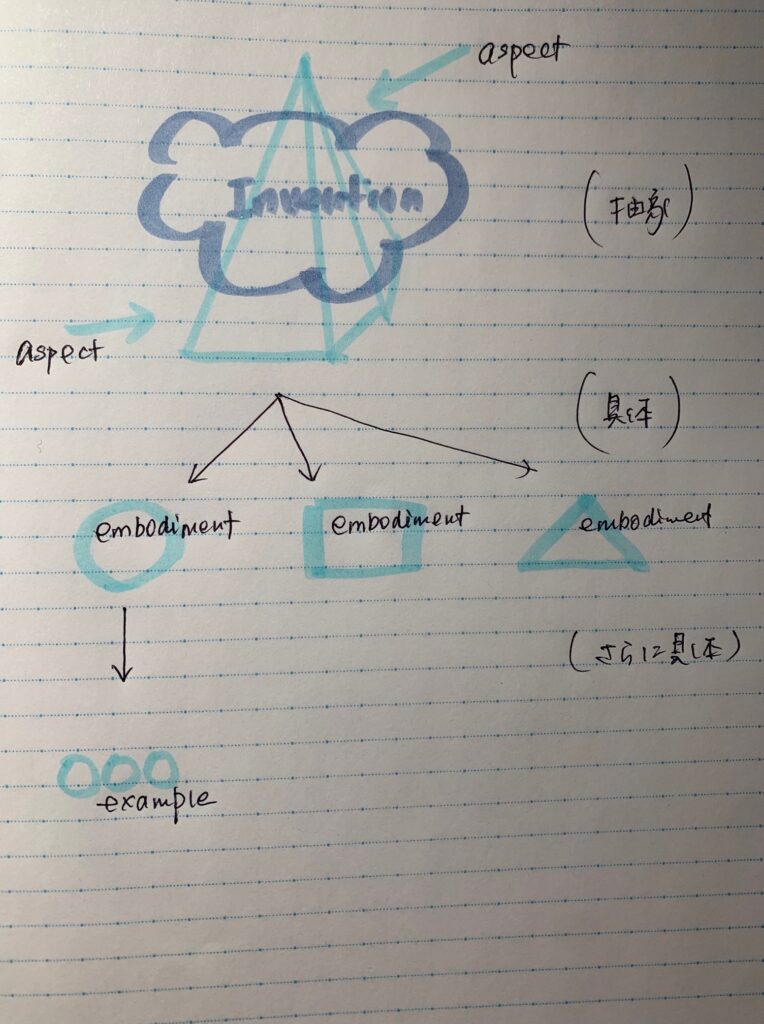

英文明細書を読み進めるなかで、特許明細書における重要な概念である invention(発明)、aspect(態様)、embodiment(実施形態)、example(実施例) の違いや関係性を理解し、整理しておくことが必要だと感じました。

本記事では、これらの用語の定義と役割を明確にし、関連する基礎概念を確認しながらそれぞれが特許明細書の中でどのように機能するかを説明します。

invention(発明)とは

invention(発明)は、特許法第2条第1項に「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています。

「技術思想」という言葉が示すように、発明は抽象的なアイディアであり、それを具体化して権利として保護を受けるには、「特許請求の範囲」(請求項)にその発明を特定するために必要な事項をすべて記載する必要があります。この「特許請求の範囲」は、出願書類の一部として、発明の範囲を規定する役割を果たします。

補足:特許出願書類

特許出願には以下の5つの書類が含まれます(特許法第36条第1項第2項)。

- 願書

- 明細書

- 特許請求の範囲(1つ又は複数の請求項を含む)

- 要約書

- 図面(必要に応じて)

補足:特許法の趣旨

特許法第1条に「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励しもつて産業の発達に寄与することを目的とする。」と規定されています。

発明は抽象的で物理的に占有できないため、条件を満たした発明には、出願公開と引き換えに独占的な権利が与えられます(保護)。その公開された発明を第三者が利用できることで(利用)、技術の発展や産業の発達が促進されます。これが、特許法の基本的な目的です。

aspect(態様)とは

aspect(態様)とは、発明を異なる観点や特徴に基づいて整理し、発明の全体像を示します。

発明と一言で言っても、以下のような異なる切り口で説明できます。

- 機能:指紋認証を利用した新しいスワイプ操作方法

- 構造:タッチセンサーの新しい配置設計

- 用途:セキュリティ分野でどのように適用されるか

このように発明の多様な側面を整理しつつ、発明全体を包括的に説明するために使用されます。

aspect(態様)は、発明を具体的に説明する以下のembodiment(実施形態)、example(実施例)と異なり、抽象的な枠組みです。

embodiment(実施形態)とは

embodiment(実施形態)は、技術的思想としての発明に具体的な「形」を与えたものです。【発明を実施するための形態】として、「明細書」の中で詳細に説明されます。

実施形態の位置づけについて、米国特許US7197723B2では以下のように述べられています:

実施形態の例

以下は特許明細書によく記載がある定型文です(US7197723B2)。

It is understood that the following detailed description is exemplary and explanatory only and not to be viewed as being restrictive of the present invention as claimed. These and other aspects, features and advantages of the present invention will become apparent after a review of the following description of the preferred embodiments and the appended claims.

「・・・以下に述べる詳細な説明は具体例であってあくまで例示的であり、特許請求されている発明の範囲を限定するものではない。本発明のこれらおよびその他の態様、特徴および利点は、以下に記載する好適な実施形態の説明と添付の請求項を検討すれば明らかになるだろう」(引用明細書・参考訳)とあります。

embodiment(実施形態)は「明細書」の詳細な説明の中心であり、この記述から、実施形態はあくまで発明の一例であり、特許請求の範囲を限定するものではないことが分かります。

補足:明細書の記載要件

明細書を記載する際に要求される要件が、特許法に3つ規定されています(特許法第36条第項第1号、第6項第1号第2号)。「実施可能要件」「サポート要件」「明確性要件」です。

- 実施可能要件

発明を実施するために必要な情報が、当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)が発明を実施できる(再現可能)レベルで、明細書に詳細かつ十分に記載されていること。

公開しても第三者が発明を再現できなければ実用性がなく(利用できていない)、それは特許法の意図するところではありません。

- サポート要件

請求項に記載する発明が、明細書の記載で十分補強されていること。

明細書は、特許請求の範囲に記載される発明の範囲すべてをカバーする土台のように、排他的な独占権を与えられ保護されるだけの価値と、その主張をするだけの技術的根拠を示す必要があります。明細書で説明されていない技術内容を特許請求の範囲に含めるべきではない、という趣旨です。

- 明確性要件

特許を受けようとする発明が明確であること。

特許権が発生した後に権利行使ができる範囲(権利範囲)は特許請求の範囲に基づくので、その範囲が不明確になっては無用な争いが生じます。

またこの後述べるexample(実施例)はembodiment(実施形態)をより具体化したものであることから、いずれもこの要件を満たす必要があります。

example(実施例)とは

Example(実施例)は、Embodiment(実施形態)をさらに具体化し、詳細に説明したものです。明細書中で【実施例】に記載されます。

実施例は、実施形態の適用例や応用例を示すことで、特許請求の範囲に含まれるすべての発明を第三者が実施できるよう記載されます。

また、実施形態だけでは明細書の記載要件を十分に満たすことができない場合、このexample(実施例)の記載が発明の具体性を補強し、発明を再現可能にします。これにより、明細書が実施可能要件やサポート要件を満たすことが可能になります。

まとめ

1.Invention(発明)

・技術的思想の創作であり、特許保護の対象。

・「特許請求の範囲」によって、その範囲が規定される。

2.Aspect(態様)

・invention(発明)の多様な側面を体系的に整理する枠組み。

・発明が包括的であることを示す。

3.Embodiment(実施形態)

・発明をどのように実施するかを具体的に示す。

・実施可能要件を満たす、中心要素。

4.Example(実施例)

・実施形態をさらに具体化する。

・ サポート要件や実施可能要件を補強する役割を果たす。

特許明細書の基本的な概念を一度はまとめておく必要があると考え書き出しましたが、思いのほか時間がかかりました。これ以上は、明細書を読み、具体例をストックしてから再度整理しようと思います。

参考文献:

「明細書の作成実務」特許庁/(一社)発明推進協会アジア太平洋工業所有権センター

“Introduction and Theory of Patent Claims“. WIPO.

中務茂樹.化学研究者のためのやさしくて役に立つ特許講座.化学同人.2023.p83-87.

コメント