前回に続き、自力翻訳と公開訳の比較を通じて、訳文と構文、技術的背景の理解を見直しました。前回に続き、ASMLの液浸露光装置に関する特許明細書を題材にしています。

In this way, liquid 11 can be provided in that space so that the patterned radiation beam that is projected through the projection system PL onto the substrate W passes through the liquid 11.

(公開訳)

この方法で、液体をその空間に提供することができ、したがって投影システムPLを通して基板Wに投影されるパターン付き放射ビームが、液体11を通過する。

(自分訳)

このようにして、投影システムPLを通じて基板W上に投影されるパターン付きの放射線ビームが液体11を透過するようにその空間に液体11を供給することができる。

検討:

液浸露光は、屈折率の高い液体を通した露光により見かけ上の短波長を実現することを目的にしており、”so that” 以下は、まさにその意図を表しています。「したがって」ではなく、「~するように」と目的構文として訳出するほうが、液浸露光の設計の意図が明確になり、技術的な背景に合致した表現になると考えました。

In order to prevent this, a protrusion 100 may be provided on the top surface 90 of the barrier member 10 at an inner most edge of the barrier member.

公開訳:

これを防止するために、バリア部材の最も内側の縁部でバリア部材10の上面90に突起100を設けることができる。

自分訳:

これを防止するためには、バリア部材10の上面90におけるバリア部材の最も内縁部に、突出部100を付与してもよい。

検討:

「上面における~」という箇所は少し冗長かなとも思いましたが、「バリア部材の上面」をひとかたまりとして、「その上面の」最も内縁部、とすることで、位置関係のイメージがより明確に伝わると考えました。

In order to prevent this, a protrusion 100 may be provided on the top surface 90 of the barrier member 10 at an inner most edge of the barrier member.

The protrusion 100 may extend around the barrier member 10 and thus may form a ring or other enclosing shape.

The protrusion 100 may be closer to the surface of the projection system PL, in particular the horizontal surface 200 of the projection system PL, than parts of the barrier member 10 surrounding the protrusion 100.

In an embodiment, there may be a step change in distance from between the protrusion 100 and the projection system PL to between the barrier member 10 and the projection system PL.This step change can be seen on the left hand side of the protrusion 100 in FIG. 6.

In an embodiment, this step change is on the radially outward side of the protrusion 100 but may also or optionally be present on the radially inward side of the protrusion 100 as is the case in FIG. 6.

(公開訳)

実施形態では、この段階的変化は、突起100の半径方向外側にあるが、追加的又は任意選択で、図6の場合のように突起100の半径方向内側に存在してもよい。

(自分訳)

一実施形態では、この段階的な変化は突出部100の半径方向外側に位置してもよく、図6の場合と同様、半径方向内側にあってもよく、又は任意に存在してもよい。

検討:

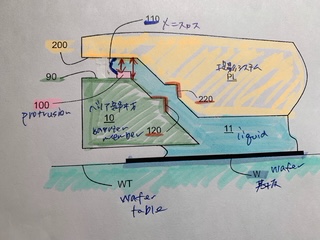

この部分は、翻訳時には理解したつもりで訳していたものの、比較の段階で当初の理解には誤りがあったかもしれないと気づいた箇所です。投影システムとバリア部材との間に設けられたprotrusion(突出部、ピンクの箇所)を防波堤のように設置することで液浸液が外部に漏れないようにしよう、とする構造に関する箇所です。

当初は原文にある段階的変化(step change)を、投影システムPLとバリア部材との隙間、そしてPLと突出部との隙間の差、と捉えており、突出部の内側・外側のいずれかの高さを変える構造だと考えていました。これは、以前読んだバリア部材の高さを変えて液体の動きを制御しよう、という特許の記憶があったためです。

しかし図6を見ると、突出部は左右対称の柱状で図示されており、高さの差を設ける構成には見えません。また直前には、step changeは図6の左側で見られる、ともあり、これは液浸液が左方向に流れ出そうとするとき、突出部直前まではPLとバリア部材の間のギャップの厚みがあった液体が、突出部を超える際にはその高さの分だけ薄くなる、その際の様子を指すのかと考えるようになりました。つまり液体が通過するギャップの厚みが急に変化することをstep changeと呼んでいるのではと考えました。

そしてこの突出部が、必ずしもバリア部材の上面の最も内縁部に設けられるとは限らず、もう少し外側(図でいうと少し左側)に配置されても良い、とすると、突出部自体が図6の状態より左側にあることになるので、液体が突出部を超える際に段階的変化を生じる、という点でも話が流れます。

この点を踏まえると、「段差的変化が突起の外側にある」という文においてmayの記載がないからといって外側の突起部は必須、とはせず、一実施形態であることにも鑑み、外側に突起部がない場合の余地のある記載が妥当かなというのが現時点での結論です。

Otherwise, one end of the meniscus 860 may move up the inclined surface 726, but the contact angle will be such that a thin film of the immersion liquid may not form on the surface 726, which may reduce the amount of immersion liquid that may evaporate, thereby reducing cold spots on the final element.

(公開訳)

さもなければ、メニスカス860の一方端が傾斜表面726を上昇することができるが、接触角は、表面726に液浸液の薄膜が形成できないような角度であり、これは蒸発できる液浸液の量を減少させ、それによって最終要素上の低温スポットを減少させることができる。

(自分訳)

そうでない場合、メニスカス860の一端は傾斜表面726を上昇し得るが、接触角は表面726に液浸液の薄膜を形成しないような角度になり、蒸発し得る液浸液量を低減させることができ、それによって最終素子上のコールドスポットを減少させる。

検討:

この1つ前の文章で、液浸液が少なければ斜面表面の底部のエッジに液を留め置くことができる構造についての説明があり、otherwiseとつながるこの文は、

・メニスカスが斜面を上昇してしまう場合もありうる、

・接触角を大きくして、ぬれ広がりが抑えられ、表面に液が薄膜として残るのを防ぐ

・結果、液の蒸発でコールドスポットになるのを防ぐ

という話かと思います。

その他気づき:

自力翻訳を見返すなかで、必要な構文や表現にピンポイントで戻って『翻訳の布石と定石』読み直しています。実は過去に一度やっていましたが、自分で問題意識を持っている箇所の理解のために読む今の方が納得して読めています。なぜここをこう訳すのか、訳文を選ぶための判断基準を持てるようになるための準備を遅ればせながらしているところです。

現時点では細かく文法知識をさらう予定はありませんが、やはり依って経つ根拠になるよう、ある程度の自分の中の整理が必要なのだと感じています。

参照:

『翻訳の布石と定石』

翻訳の泉

コメント