光源には自然光源と人工光源があり、日常でよく使われている人工光源の発光原理には大きな違いがあります。

また発光原理が異なると、光源が放つ光の波長(分光分布)も異なり、その分光分布の違いにより、白熱電球・蛍光灯・LED電球がそれぞれ異なる明るさ・色合いを持ちます。

ここでは、白熱電球・蛍光灯・LED電球の発光原理を比較し、それぞれの光源の分光分布を見ていきます。

人工光源の発光原理

人工光源の発光原理は、大きく以下の2つに分けられます。

- 熱放射

- ルミネッセンス

熱放射とは、導電性の物質に電気を通す際に抵抗によるジュール熱が発生し、その熱によって電子の振動を引き起こし、光として放射される現象です。

ルミネッセンスとは、ある物質が外部エネルギーを受けてエネルギーを吸収し、原子・分子の電子が励起状態から基底状態に戻る際に光エネルギーを放出する現象です。外部エネルギーの種類によって、エレクトロルミネッセンス(電気)、フォトルミネッセンス(光)、ケミカルルミネッセンス(化学反応)などの種類に分けられます。

先ほどの人工光源(白熱電球・LED電球・蛍光灯)を発光原理に基づいて大きく分類すると、次のようになります

- 熱放射 :白熱電球

- ルミネッセンス :LED電球(エレクトロルミネッセンス)、蛍光灯(エレクトロルミネッセンス+フォトルミネッセンス)

熱放射

白熱電球の発光原理

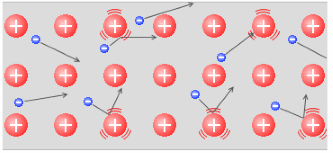

金属は、自由電子が動ける構造を持つため、伝導性という性質を持ちます。

フィラメントも同様です。電流を流すと、フィラメント内でランダムに動いていた自由電子が電場の影響を受けて一方向に流れ始めます。その際、電子がフィラメントの格子構造と衝突し、熱エネルギーが生じます。

電子は衝突のたびにエネルギーを得たり失ったりして、加速度がランダムに変化します。このランダムな加速度運動により、荷電粒子である電子は電磁波を放出します。放出される電磁波のエネルギー(波長)は、このランダム性によって広い分布を持つようになり、結果として白熱電球の光は赤外線から可視光までの連続スペクトルを形成します。

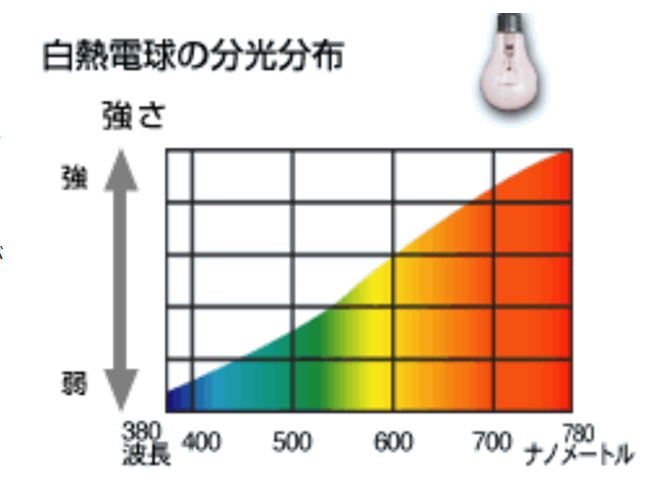

白熱電球の分光分布

温度が上昇するほど(高エネルギーになるほど)ピーク波長が可視光領域にシフトし、短波長の光(青や青紫)の成分が増えます。そのために明るく、青白い光として感じられます。

ただし、分光分布からも分かるとおり、エネルギーの多くは赤外線領域に集中していて、可視光の波長範囲に該当する部分は全体の放射エネルギーの一部です。

白熱電灯は、熱エネルギーとしてのエネルギー損失が大きく、エネルギー変換効率が低いのです。

ルミネッセンス

蛍光灯の発光原理

蛍光灯の発光原理は、二段構えです。

蛍光灯の内部には、水銀蒸気と貴ガス(アルゴンなど)が封入されています。

電圧をかけると水銀蒸気が放電し、紫外線を発光します(第一段階 エレクトロルミネッセンス)。

ただこの紫外線自体が光を放つわけではなく、この紫外線が、蛍光管内部に塗布された蛍光物質で吸収され、可視光に変換されます(第二段階 フォトルミネッセンス)。

放電による紫外線の放出(第一段階)がエレクトロルミネッセンス、蛍光物質による発光(第二段階)がフォトルミネッセンスに該当します。

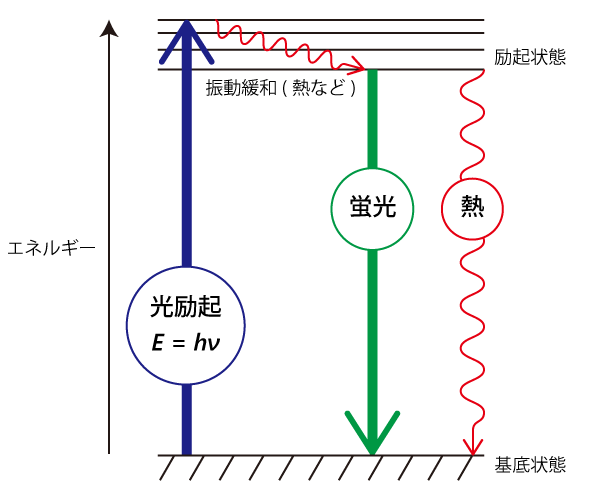

第一段階では、電極間に高電圧をかけることで強い電場が発生します。その電場の影響で電子が放出(熱電子放出)、ガス内を高速移動し水銀原子と衝突、水銀原子の電子が基底状態から励起状態に遷移(放電)し、再び基底状態(安定状態)に戻る際に紫外線を放出します。

対して第二段階では、第一段階で放出された紫外線によって蛍光物質の電子が励起状態へ遷移し、励起状態から基底状態に戻る際に可視光を放出します。光励起による発光といえ、フォトルミネッセンスに分類されます。

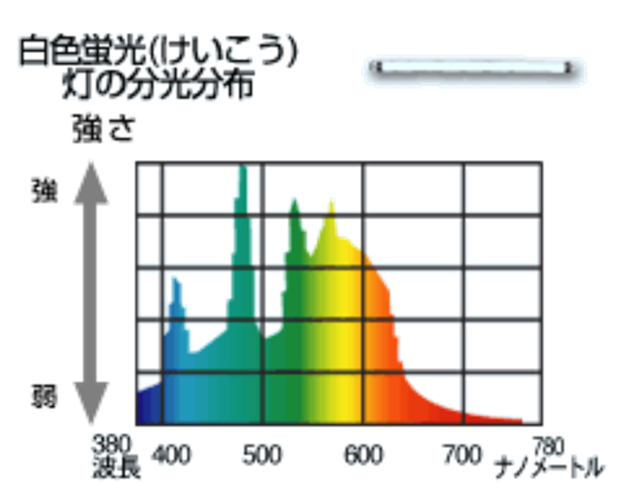

蛍光灯(白色)の分光分布

蛍光灯の光は、白熱電球とは異なり、不連続な輝線を含みます。このスペクトル輝線の分布は、蛍光物質によって異なるため、蛍光物質の選択により、明るさや色合いを変えることができます。

分布が示す通り可視光領域が大きく、赤外線領域が大きい白熱電灯に比べるとエネルギー効率が高くなります。

LED電球の発光原理

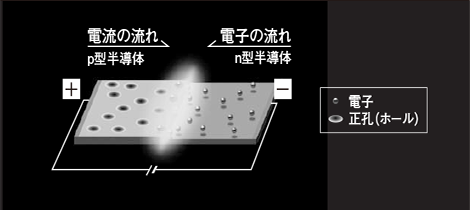

LED(Light Emitting Diode)は、発光ダイオードと呼ばれる半導体で、p型半導体とn型半導体を接合した構造を持っています。

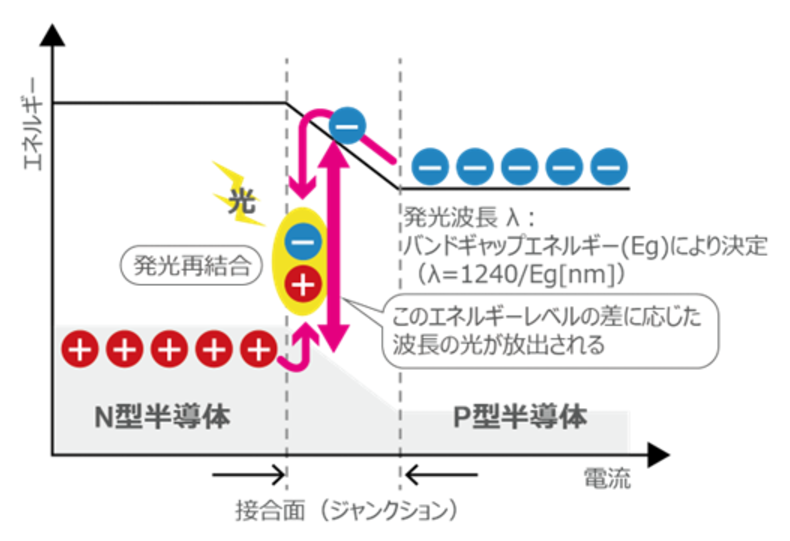

電流を流すと、n型半導体とp型半導体の接合面付近で電子と正孔が再結合します。このとき、電子が価電子帯から伝導帯へと励起され、その後再び価電子帯に戻る際に光を放出します。電気による発光なので、エレクトロルミネッセンスに分類されます。

LED(白色)の分光分布

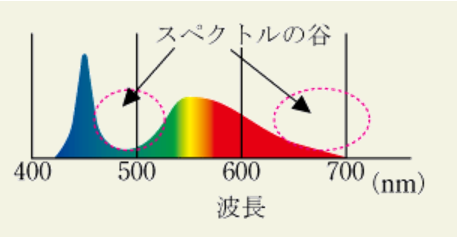

LEDの光は、材料である化合物半導体の組み合わせやその比率により異なります(例:GaAS、GaN、InP)。

照明用途の場合、白色が必要となります。

この白色のためには、色の三原色(RBG)のLEDから放射される光を混合することを思いつきますが、実際に最も良く用いられるのは、青色LEDと黄色蛍光体の組み合わせです。青色LEDと黄色蛍光物質を用いると、青色と黄色の補色効果によって白色が作られます。この方法は、RBGの三原色を用いるよりもコストメリットがあります。

例えば青色LED+黄色蛍光物質を用いた白色LEDの分光分布は、青色LEDのピーク(450nm付近)と黄色蛍光物質のピーク(550-600nm付近)のみが目立ち、白熱電球のような滑らかな連続スペクトルはありません。

そのために赤色成分が不足しており、色の再現性(演色性)が課題となる場合があります。

補足:ルミネッセンスの説明における用語の違いについて

蛍光灯とLEDは、「エネルギー差を光として放出する」というルミネッセンスの基本原理に基づいていますが、蛍光灯では「基底状態・励起状態」、LEDでは「価電子帯・伝導帯」という用語を用いて説明しました。

同じような現象を説明しているのに用語が異なり、個人的に混乱したので整理します。

異なる用語を用いるのは、発光に関与する物質が異なるためです。

蛍光灯では、水銀原子(原子)が光を発する主役です。原子では、特定のエネルギー準位を持ち、励起状態から基底状態に戻る際に光を放出します。

LEDでは、半導体(固体)が光を発する主役です。固体内では原子が相互作用してし、エネルギー準位が連続的に分布し、個々のエネルギー準位を区別することが困難です。そこでこれを一つの領域(エネルギーバンド)として考えます。固体では、電子が価電子帯から伝導帯へ励起され、その後再結合して光を放出します。

このため、水銀原子が主役の蛍光灯の発光原理では特定のエネルギー準位の説明で「基底状態・励起状態」を用い、半導体が主役のLEDでは「価電子帯・伝導帯(エネルギーバンド)」を用いて説明がなされます。

参考:日本ポリマー(https://nihon-polymer.co.jp/2021/08/09/2536/)

物理のかぎしっぽ(https://hooktail.sub.jp/solid/differenceOfResistance/)

コメント